Dans le cadre d’une journée à Nantes, le vendredi 16 mars 2024 nous avons visité différents cinémas afin d’observer leurs solutions d’accessibilité sensorielles.

Le Cinématographe : lieu inclusif et de rencontre

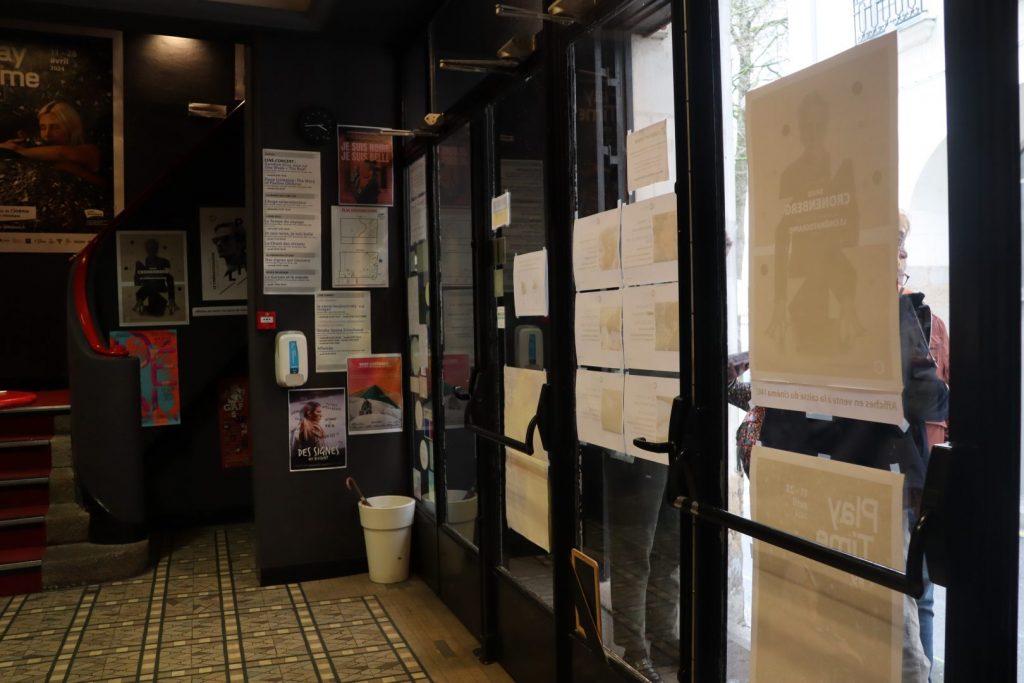

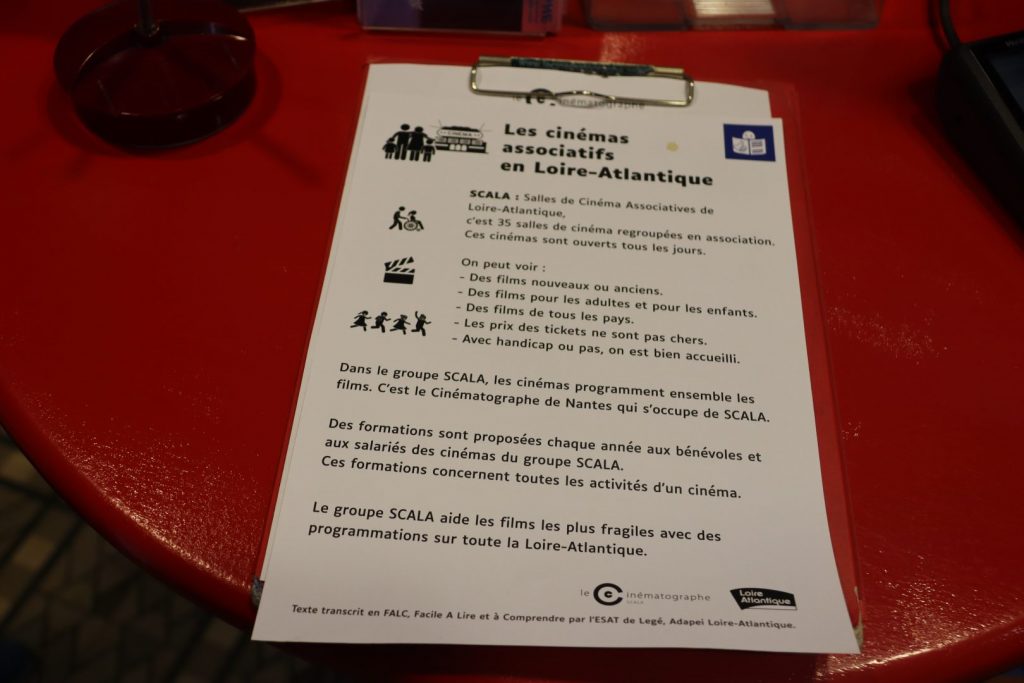

Nous nous sommes rendues au Cinématographe une salle de cinéma associative qui se distingue par son engagement en faveur de l’accueil pour toutes et pour tous. L’équipe est profondément investie dans l’amélioration d’accueil pour toutes et pour tous et manifeste une réelle volonté de faire avancer les choses.

Sur place, nous avons rencontré Simon Hindié chargé des publics et référent handicap et Julia Hervouët projectionniste pour échanger sur leurs pratiques mises en place.

Communication et séances adaptées

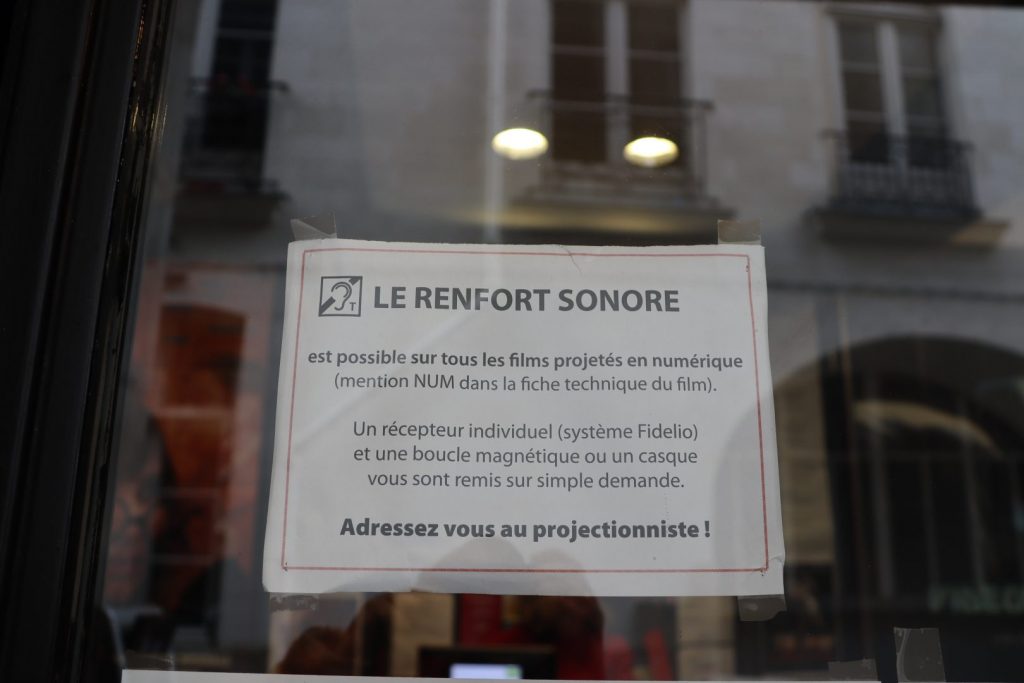

Le Cinématographe offre des séances adaptées en fournissant des services tels que l’audiodescription avec le système Fidelio et des boucles magnétiques pour les personnes malentendantes.

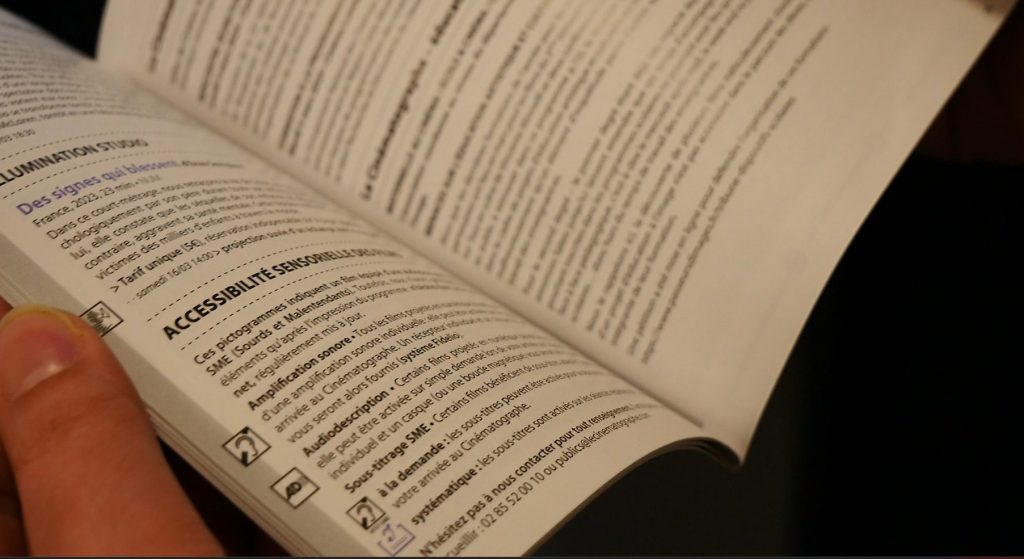

En ce qui concerne les séances en sous-titrage SME, deux approches sont adoptées. Elles sont programmées de manière systématique lorsque le film est projeté à plusieurs reprises, et sont également disponibles sur demande, offrant ainsi une flexibilité maximale aux spectateurs.

Pour informer le public sur les séances adaptées, le cinéma utilise efficacement son site internet où ces séances sont mises en avant. De plus, une newsletter dédiée est envoyée à des structures qui servent de relais au sein de leur réseau, touchant ainsi les individus et les spectateurs réguliers.

Tout d’abord, en ce qui concerne la communication sur place, plusieurs initiatives sont mises en place. Des affichettes sont visibles à l’extérieur du cinéma, apposées sur les portes devant l’entrée, pour annoncer les systèmes d’accessibilité proposés.

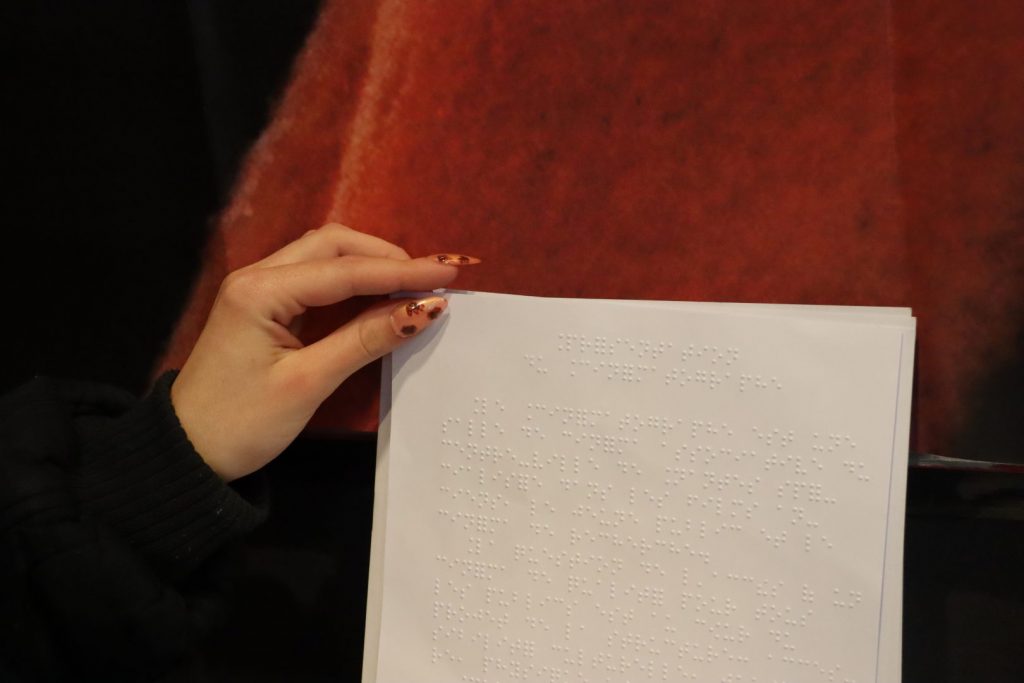

Ensuite, à l’accueil, un livret comprenant la programmation ainsi que des informations sur le cinéma et son accessibilité est disponible. De plus, pour répondre aux besoins spécifiques, un document en braille ainsi qu’un document en caractères agrandis reprenant le programme sont proposés. Des stickers représentant les pictogrammes adaptés sont également collés en face des films sur la programmation papier affichée dans le hall du cinéma en plus du balisage sur le programme en lui-même. Enfin, un support de présentation du cinéma en format facile à lire et à comprendre est également accessible.

Témoignages

Découvrez leurs témoignages dans la vidéo ci-dessous.

Un Court-Métrage en LSF au Cinématographe

Après avoir été présenté dans d’autres villes telles que Toulouse, Lyon et Paris, le Cinématographe a également accueilli, le 17 mars dernier, une projection du court-métrage “Des signes qui blessent” d’Enzo Serripierri en présence du réalisateur. Cette séance a été suivie d’un échange animé de questions-réponses avec le public. Deux interprètes étaient présents pour traduire les échanges aux personnes entendantes.

Le court-métrage, d’une durée de 23 minutes, nous plonge dans le parcours tourmenté de Chloé, une jeune fille sourde dont l’enfance a été marquée par la violence psychologique de son propre père. « Cette histoire traite du harcèlement moral dont sont victimes des milliers d’enfants à travers le monde. » Les dialogues se déroulent intimèrent en langue des signes françaises, accompagnées de sous-titres pour assurer la compréhension des non-initiés à la LSF. Pour découvrir un avant-goût du film, vous pouvez visionner la bande-annonce en suivant ce lien :

Les signes qui blessent teaser Français (youtube.com)

Ce projet a vu le jour grâce au soutien de l’association toulousaine Illumination Studio, qui a apporté une précieuse aide à la réalisation du film. Cette association se dédie à la production de courts métrages en soutenant les personnes sourdes aspirant à travailler dans l’industrie cinématographique. Avec des équipes entièrement composées de professionnels sourds, dont des réalisateurs, des acteurs et des cadreurs…”Des Signes Qui Blessent” marque le troisième court métrage produit par cette association, témoignant de son engagement continu envers l’inclusion et la promotion des talents sourds dans le monde du cinéma. Pour plus d’informations sur cette association, nous vous invitons à visiter leur site internet via le lien suivant :

Illumination Studio – Production audiovisuelle et cinématographique (illumination-studio.fr)

L’événement a brillamment atteint son objectif, avec une salle quasiment complète. La majorité des spectateurs appartenaient à la communauté sourde. Une dizaine de personnes entendantes étaient également présentes, témoignant ainsi de l’engagement et de l’intérêt partagés pour la cause abordée.

Echange avec le réalisateur, Enzo Serripierri

Nous avons eu l’occasion de discuter avec le réalisateur, Enzo Serripierri à propos de son premier court métrage, “Des Signes Qui Blessent”.

Ciné Sens : Comment percevez vous votre relation avec le cinéma et les films ?

Enzo Serripierri : Depuis mon enfance, j’ai toujours eu un penchant pour les films

Disney. Cependant, étant donné qu’ils sont principalement diffusés en français sans

sous-titres, j’ai souvent dû me contenter de films étrangers sous-titrés qui ne me

passionnaient pas vraiment. Malgré cela, j’étais un passionné amateur de cinéma et je

fréquentais régulièrement les salles de cinéma en famille le weekend. Heureusement,

je constate une amélioration de l’accessibilité par rapport aux années 90, mais il reste

encore beaucoup à faire. Les cinémas devraient offrir davantage d’options pour les

personnes sourdes, telles que des séances sous-titrées, même pour les films français

et les Disney.

CS : Quel est votre parcours dans le domaine cinématographique ?

ES : Je n’ai jamais suivi de formation en cinéma ; j’ai étudié les mathéma6ques à

Toulouse. Cependant, les cours étaient traduits en langue des signes seulement 10 %

du temps, ce qui rendait la compréhension difficile. C’est pour cette raison que j’ai

décidé de changer de cap et de me tourner vers des études pour devenir professeur

de langue des signes en milieu scolaire. Bien que je sois passionné par le cinéma, je n’ai

jamais fait d’études dans ce domaine. Dépourvu d’expérience et de compétences dans

ce domaine, je me demandais comment je pourrais concrétiser la réalisation d’un

court-métrage.

CS : Comment avez-vous découvert Illumination Studio ? Aviez-vous déjà connaissance

de leur existence auparavant ?

ES : Après avoir écrit le scénario de “Des signes qui blessent” et désirant le concré6ser,

je cherchais une direction à prendre. Peu m’importait que l’équipe soit composée de

personnes sourdes ou entendantes. J’ai découvert l’association grâce à un ami,

ignorant totalement son existence jusqu’alors, et j’ai décidé de me lancer avec eux en

2022. Ce sujet me tenait vraiment à cœur pour briser les tabous et sensibiliser sur

l’impact du harcèlement familial sur le développement des enfants. Je constate que

cette problématique est encore largement méconnue au sein de la communauté

sourde, contrairement à celle des entendants.

CS : Quels sont vos projets pour le futur ?

ES : Mon ambition est de poursuivre la réalisation de courts métrages. J’aimerais

notamment aborder le thème d’un couple mixte, où l’un est sourd et l’autre

entendante. Je crois qu’il est crucial de mettre en lumière que les personnes sourdes

ont une culture propre, ce qui peut parfois créer des chocs culturels lorsqu’elles

rencontrent des personnes entendantes de façon proche.

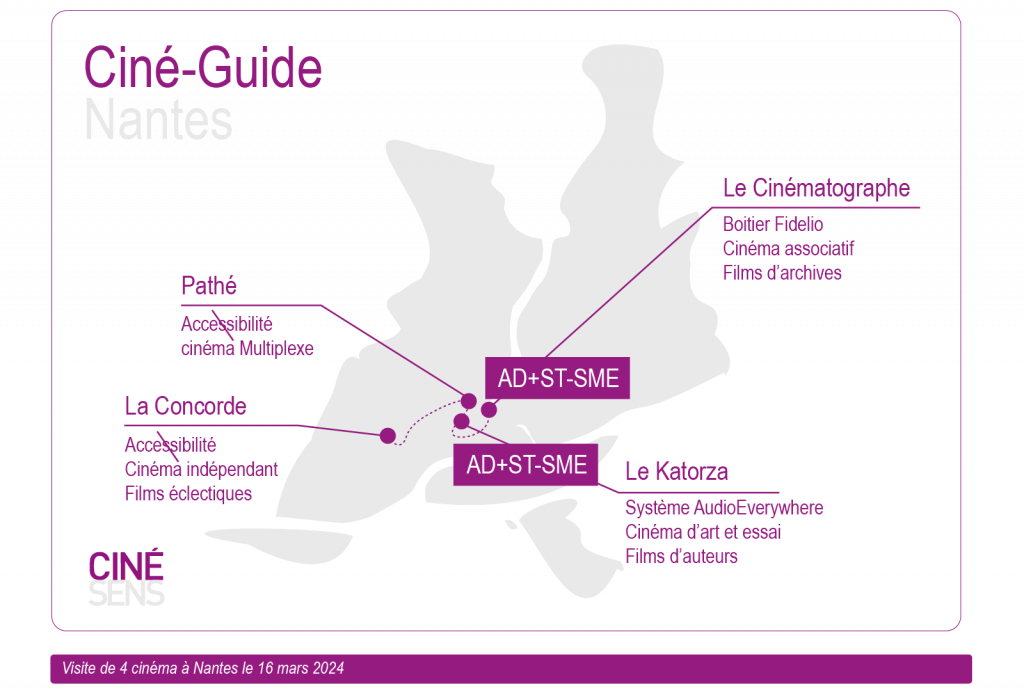

Dans Nantes

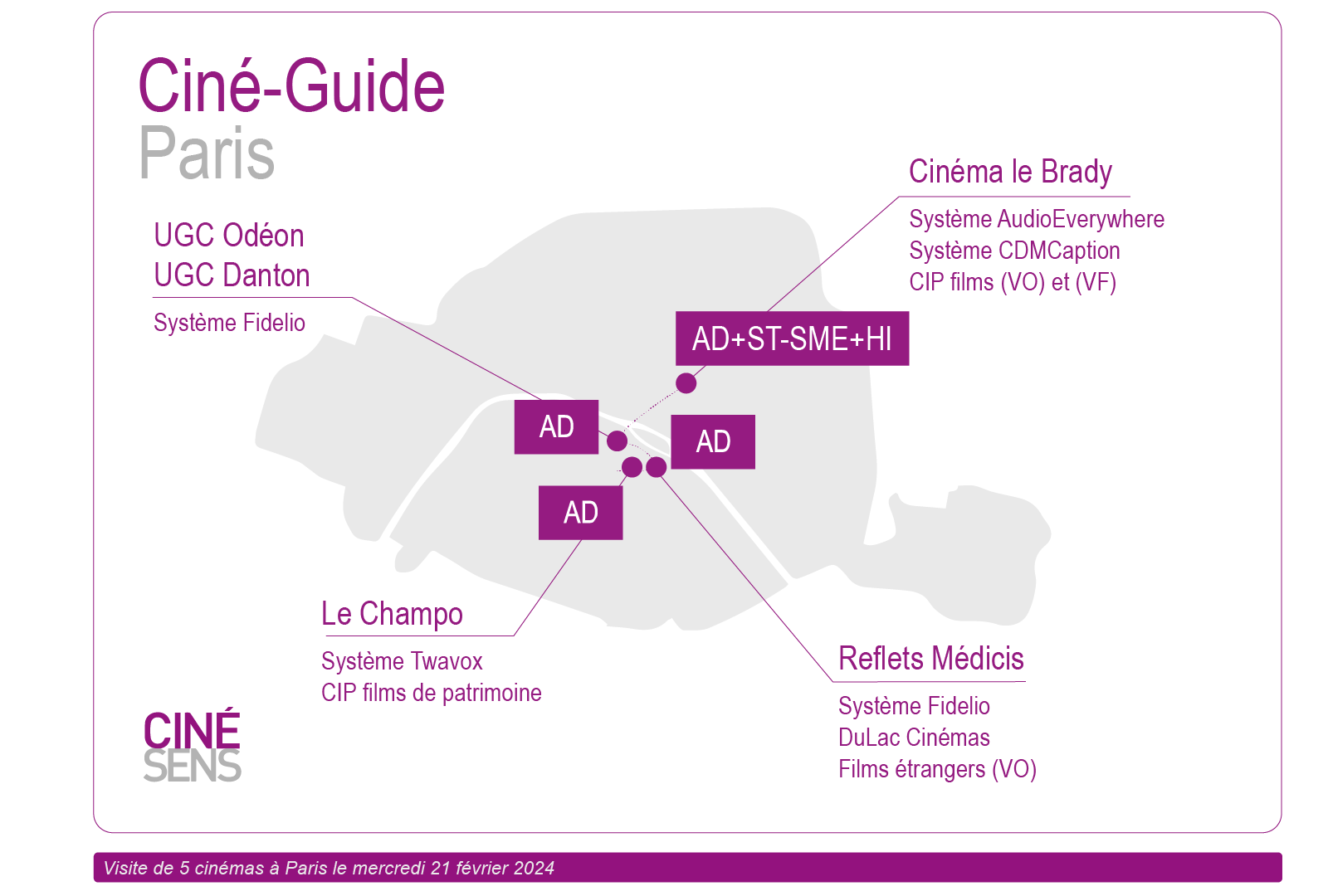

vous pouvez retrouvez les autres cinémas que nous sommes allées visiter sur la carte ci-dessous :

Pour plus d’informations sur les spécificités des différents cinémas suivez nos guides d’accessibilité, disponibles prochainement sur notre site.